Comment réduire sa consommation d'eau à la maison... et dans ses achats ?

L'eau est une ressource naturelle indispensable à la vie que l'on se doit tous de préserver : ça, on le sait.

Mais sais-tu qu'environ 1/5ème de l’eau consommée dans le monde est "virtuelle" ?

Il s'agit de l'eau nécessaire à l'agriculture et à l'industrie pour cultiver ou fabriquer des produits ou services. On parle "d'empreinte eau" ou "empreinte hydrique". Cet indicateur mesure le volume total d'eau douce utilisée pour fabriquer et/ou transformer un produit alimentaire ou industriel. Il permet d'évaluer l'impact écologique d'un produit du point de vue de sa consommation d'eau.

Quels produits éviter, et par quoi les remplacer pour limiter le gaspillage "virtuel" de l'eau ?

Quels gestes et astuces adopter pour également diminuer sa consommation à la maison - et baisser sa facture du même coup ? On te dit tout.

Sommaire :

Les concepts d'eau virtuelle et d'empreinte hydrique

Comment limiter sa consommation d'eau via l'agriculture ?

Comment limiter sa consommation via l'industrie ?

Comment limiter sa consommation à la maison ?

Les concepts d' "eau virtuelle" et d' "empreinte hydrique"

Deux types d'eau "virtuelle" sont à distinguer :

- l'eau bleue, celle captée pour les usages domestiques et agricoles, en provenance de l'eau douce de surface ou souterraine ;

- l'eau grise, c'est-à-dire leau polluée par les processus de production. L'eau grise désigne aussi la quantité d'eau bleue nécessaire pour diluer suffisamment l'eau usée rejetée et la rendre de nouveau "saine" pour un nouvel usage.

D'après le réseau Water Footprints Network, l’empreinte hydrique de consommation d’un humain s’élève à 1 243 m3 d’eau par personne et par an. Les Français sont plus gourmands en eaux, puis qu'ils consomment 1 875 m3 par personne chaque année (contre 2 483 m3 par personne aux Etats-Unis et 702 m3 par personne en Chine)

Enfin, il faut savoir que l’agriculture représente 70 % de la consommation d’eau mondiale (pour des produits alimentaires, l'élevage, mais aussi la culture de matière première comme le coton, le bambou, le bois...) ; l’industrie environ 20 % et en 3ème place seulement la consommation domestique responsable de l'utilisation de 10 % de l'eau douce. Ca ne signifie pas qu'on peut laisser couler les robinets pendant qu'on se brosse les dents !

L'attention au gaspillage d'eau est plutôt à envisager de manière globale, tant dans sa consommation directe qu'indirectement par ses achats de biens et services. Pour rappel, 2,1 milliards d'êtres humains n'ont toujours pas accès à l'eau potable en 2020 d'après l'Unicef.

Comment limiter sa consommation d'eau via l'agriculture ?

Je diminue ma consommation de viande et je privilégie des protéines végétales...

Le Water Footprints Network a calculé l'empreinte hydrique de nombreux aliments, et un constat est sans appel : la viande et les produits animaux au sens large sont extrêmement consommateurs d'eau, du fait de la culture de céréales nécessaires à leur nutrition. Aujourd’hui, presque 3/4 des terres agricoles sont destinées à la culture de céréales pour nourrir les bêtes...Elles-mêmes destinées à nourrir l’homme.

À titre d'exemple :

- Boeuf : 15415 litres / kilogramme

- Porc : 5988 litres / kilogramme

- Noix : 9063 litres / kilogramme

- Poulet : 4325 litres / kilogramme

- Oeufs : 3265 litres / kilogramme

- Céréales : 1644 litres / kilogramme

- Lait : 1020 litres / kilogramme

- Fruits : 962 litres / kilogramme

- Légumes : 322 litres / kilogramme

Aujourd’hui, un Français consomme en moyenne deux fois plus que la génération précédente.

Les alternatives : pour baisser son empreinte hydrique agricole, la première chose à faire est de varier ses sources de protéines en diminuant la viande et en augmentant les protéines végétales que l'on trouve dans les légumineuses, céréales et oléagineux : lentilles, haricots blanc et rouge, pois chiches, quinoa, noix...

...mais je réduis aussi les amandes, l'avocat, le cacao et le café

Il n'y a pas que la viande qui consomme beaucoup d'eau : avocat, amande, cacao et café sont aussi à limiter :

- 1 kg de cacao : 21 000 litres

- 1 kg de café torréfié : 21 000 litres

- 1 kg d'amandes : 5500 litres

- 1 kg d'avocats : 1200 litres

Les alternatives au cacao : l'infusion et le rooïbos. À la place du café, le thé et le maté sont reconnus pour leurs vertus excitantes (théine et caféine = même combat). Attention, ces alternatives nécessitent certes deux fois moins d'eau que le cacao ou le café, mais n'en restent pas moins des produits gourmands en eau.

Je privilégie des textiles peu gourmands en eau

1 kilo de coton, c'est plus de 10.000 litres d'eau qui sont utilisées pour leur culture : cela en fait une des fibres textiles la plus énergivore. Le coton conventionnel est, en plus, peu éthique pour les gens qui le travaillent, et carrément toxique pour la planète et les ouvriers : il contient 25 % des pesticides mondiaux et de nombreux intrants chimiques sont utilisés pour sa transformation. En plus, il vient de loin !

Les alternatives au coton : le coton biologique, dont la culture demande moitié moins d'eau. Encore mieux, le lin ou le chanvre, des fibres locales (culture en France et Europe, transformation possible en Europe) ou encore le Tencel, une matière artificielle qui nécessite peu d'eau et un seul intrant chimique recyclé à 98 % pendant la transformation. Je fais attention à l'achat de mes vêtements, mais aussi de mon linge de maison : torchons, serviettes, literie... Ou encore aux accessoires de puériculture comme la gigoteuse, la cape....

Housse d'ordinateur en chanvre (existe aussi en lin) - Housse d'ordinateur en chanvre

Comment limiter sa consommation d'eau via l'industrie

Je consomme moins et je passe au zéro déchet !

La première étape consiste à moins consommer tout court. Cela passe par une attention à nos besoins réels et à nos utilisations des biens de consommation : en ais-je vraiment besoin ? Pour quelle utilisation ? Comment rendre cet achat responsable au sens large ?

Concernant la consommation d'eau, entamer une démarche "zéro déchet" est un moyen très concret d'économiser les ressources. En effet, la production massive et constante des produits jetables (mouchoirs, serviettes hygiéniques lavables, cotons et cotons-tiges, film plastique, emballages...)

Pour les remplacer, je choisis des alternatives lavables et réutilisables. "Il faut de l'eau pour les laver" entend-on souvent : il s'agit là d'un très faible impact hydrique comparé aux quantités d'eau utilisées pour fabriquer le même produit indéfiniment.

Les alternatives zéro déchet au jetable qui préservent l'eau :

- Les couches lavables

- Les cotons et cotons-tiges réutilisables

- Les serviettes hygiéniques lavables et les culottes menstruelles

- Les recouvre-plats et le bee's wrap

- La gourde et la paille en inox

Je privilégie les vêtements en matières naturelles et j'en achète moins

Comme nous l'avons vu précédemment, la culture du coton est extrêmement gourmande en eau. Au-delà du coton, l'industrie de la mode est extrêmement gourmande en eau : elle est le 3ème secteur le plus consommateur d'eau au monde, juste après les cultures de blé et de riz.

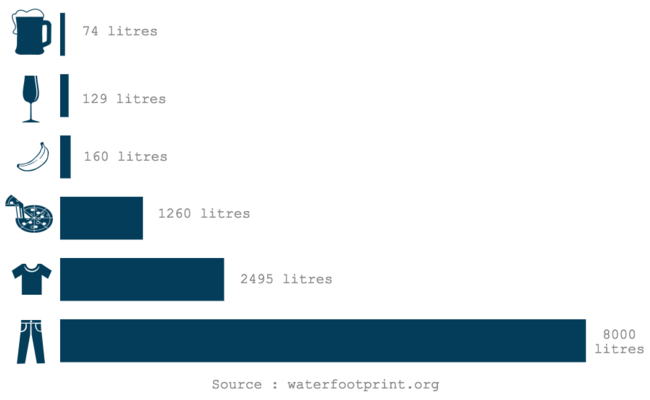

- 1 t-shirt = 2 500 litres d'eau = 70 douches

- 1 jean = 8 à 11 000 litres = 300 douches

- 1 paire de chaussures en cuir = 8 000 litres = 250 douches

Le bon choix des matières économes en eau : le lin, le chanvre, le Tencel, et dans une moindre mesure, le coton biologique.

T-shirt en chanvre - Pantalon en lin upcyclé

Les alternatives au cuir : pourquoi pas, quand c'est possible, des chaussures en toile ou en matière recyclée ? Caruus par exemple recycle le lin pour ses baskets. Un processus moins énergivore en eau que le travail du cuir.

Je privilégie les cosmétiques solides et je check les compositions

Les cosmétiques conventionnels, en particulier les shampoings et gels douche, sont composés majoritairement d'eau : entre 60% et 90 % du volume total du produit. C'est simple : si le premier ingrédient de votre cosmétique est "aqua", c'est qu'il est principalement composé d'eau. D'ailleurs, l'eau étant un élément naturel, un cosmétique composé à 80 % d'eau peut se targuer de "naturel" sur son packaging ou dans sa publicité : ne te fais pas avoir, ça ne signifie pas que les 20 % restants sont des ingrédients sains et écologiques !

L'alternative : opter pour des compositions réellement naturelles, voire biologiques, en vérifiant leur composition. Mais aussi opter pour des cosmétiques solides : 1) Pas de packaging donc économie d'eau pour leur fabrication 2) Ces produits sont composés de très peu voire pas d'eau car il sont beaucoup plus concentrés que les cosmétiques liquides. Bonus : ils durent plus longtemps et sont pratiques à transporter.

Je préfère le papier recyclé et je limite mes impressions

La fabrication du papier utilise énormément d'eau : entre 10.000 et 20.000 litres sont nécessaires pour fabriquer 1 tonne de papier. L'étape du blanchiment est la plus gourmande en eau - eau souvent mélangée à des produits chimiques nocifs comme le chlore.

L'alternative : Remplacer le papier blanchi par du papier recyclé non blanchi permet d'économiser 90% d'eau (et 50% d’énergie)

Comment réduire sa consommation d'eau à la maison ?

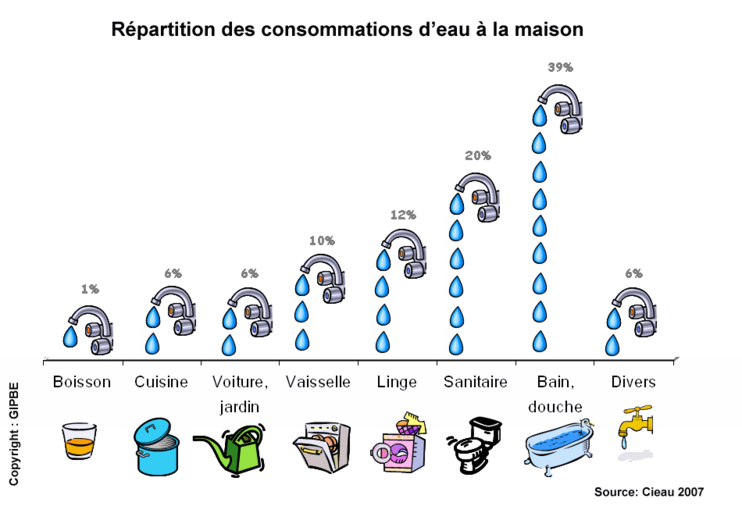

On a prévenu dès le départ : la consommation domestique ne représente que 10 % de l'eau utilisée sur terre. Cela ne nous exempt pas de faire attention aussi à la maison ! Quelques conseils faciles à appliquer pour baisser sa consommation domestique et sa facture en même temps :

- J'installe un réducteur de débit d'eau en 5 minutes : ce kit hyper facile à installer sur 2 robinets et sa douche permet de réduire le débit de minimum 50 % et ce, sans perte de confort ! Solution testée et approuvée par la Dream Team

- Tu le sais sans doute déjà : un bain utilise entre 150 et 200 litres d'eau quand une douche sans couper l'eau en consomme 60 (et 20 en arrêtant l'eau pendant le savonnage). Alors on optimise le temps de toilette (la douche à 2 c'est sympa), on ne transforme pas la douche en concert de 2h et on coupe l'eau !

À noter : la "toilette" représente 39 % de la consommation d'eau d'un foyer. Outch !

- Dans les toilettes, on installe une bouteille remplie ou une brique pour réduire le volume d'eau excessif de la chasse.

- Penser à récupérer les eaux de cuisson, ou l'eau de la douche en attendant la bonne température, afin, par exemple, d'arroser les plantes ou de faire tremper quelque chose.

- Optimiser le lave-linge et le lave-vaisselle : les lancer quand ils sont vraiment plein, et sélectionner le mode éco quand il est disponible. Pas de lave-vaisselle, mais deux bacs ? Remplis les deux et utilises-en un pour le lavage, un pour le rinçage : cette technique utilise deux à trois fois moins d'eau que la méthode au robinet.

Tu veux connaître ton empreinte hydrique ? Tu peux le mesurer grâce à cet outil en ligne de Water Footprints Network.

Sources : Water Footprints Network, Cieau, Unicef, études d'Arjen Y. Hoekstra

Article rédigé par :

Cécile P.

Les avis de la communauté

Aucun commentaire pour le moment

Donnez votre avis